生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

2023/08/22

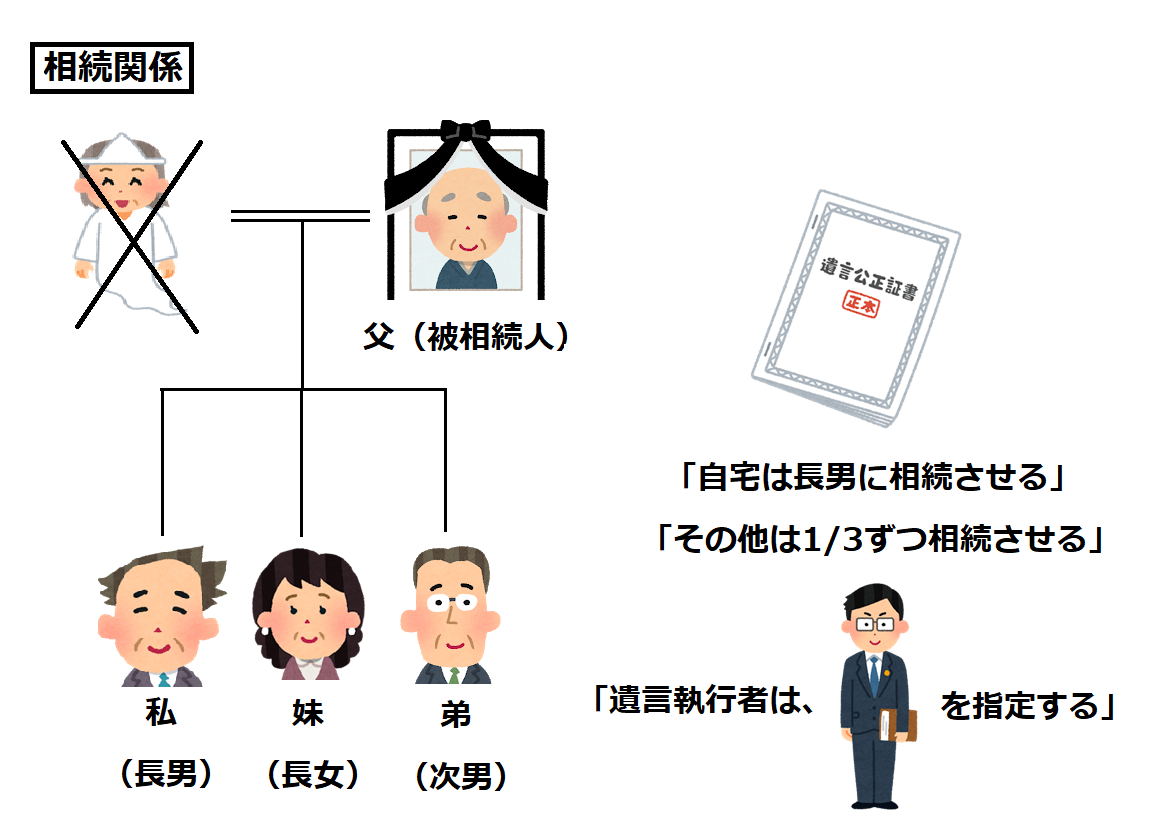

父の相続です。母はすでに他界しているため、相続人は、私(長男)と妹(長女)、弟(次男)の3名です。父の遺産は、自宅不動産と、宝石・絵画、預金です。

父は公正証書遺言を作成していて、そこには、「自宅は長男に相続させる」「その他の財産は、子供3人に1/3ずつ相続させる」と記載されていました。また、遺言執行者として、父の知人の弁護士が指定されています。

宝石・絵画について誰が何を取得するかでなかなか話合いがつかないので、ひとまず、自宅の相続登記だけしようと思ったのですが、この場合も、遺言執行者に行ってもらわなければいけないのでしょうか。

そもそも遺言執行者には、どのような権限があるのでしょうか。

※架空の事例です。

相続法が改正され、遺言執行者の権限が明確化され、また、相続人による遺言執行に対する妨害行為の効力についても明文化されました。

それでは以下で詳しく見ていきましょう。

目次

本件ではお亡くなりになった父親が「遺言執行者」を指定しています。まず「遺言執行者」とはどういった役割を果たす人なのか、理解しておきましょう。

「遺言執行者」とは、遺言内容を実現すべき義務を負い権利を持つ人のことをいいます。

たとえば遺言で預貯金を第三者に遺贈すると記載されていたら、遺言執行者が預貯金の解約払戻しを行います。また、遺言書で子どもを認知すると記載されていたら、遺言執行者が具体的な認知の手続きを進めることになります。

遺言執行者ができること(権限の範囲)は、以下の通りです。

●遺贈

●遺言内容に従った預貯金の解約払戻、名義変更

●遺言に反する登記の回復措置

●寄付

●子どもの認知

●相続人の廃除や取消

●保険金受取人の変更 など

ただし、遺言執行者に関する規定内容は、近年の相続法(民法)改正によって大きく変わりました。改正相続法は2019年7月1日に施行されていますので、現在では改正法の規定に従うことになります。

以下で遺言執行者の権限がどのように変わったのか、概要をご説明します。

従来、遺言執行者は「相続人の代理人」という立場でした。そのため、遺言執行者は相続人の代わりに預貯金を払い戻したり寄付行為を行ったりすることができました。

しかし、遺言執行者と相続人の利害が対立することもあります。たとえば遺言内容が特定の相続人にとって不利な場合に、その相続人は遺言内容を実現しようとする遺言執行者に対し反感を抱くことがあります。

確かに、法律上は「相続人の代理人」と規定されていますので、相続人から「なぜ相続人である私の代理人でもあるはずなのに、私の意思に反する行動をするのか」と遺言執行者が責められて、トラブルになってしまうケースも発生していました。

また改正前相続法では、遺言執行者として指定された人が実際に就任するかどうかについて、遺言執行者から相続人に対し通知する義務が明記されておらず、あくまで相続人側から就任するかどうかを催告できるとだけ規定されていました。

改正相続法では、遺言執行者に「遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他の遺言執行に必要な一切の行為」をできる権利義務が認められています(改正後民法1012条1項)。

つまり、これまでは「相続人の代理人」という立場でしかなかったところ独立して遺言内容を実現する権利が認められるようになった、ということができます。

これにより、相続人が遺言執行者に対して「相続人の代理人なのに、相続人の意に反することをするのはおかしいのではないか?」という理屈は立たないことになります。

また改正相続法では、遺言執行者が就任する場合には「遅滞なく任務を開始し相続人へと遺言内容を告げなければならない」と定められました(改正後民法1007条1項)。この通知義務により、相続人が遺言執行者の存在を知る手段が確保されたことになります。

さて、本件では遺言書に「自宅は長男に相続させる」と記載されています。このように「相続させる」と書いてある遺言のことを特定財産承継遺言といいます。

不動産の特定財産承継遺言がある場合の遺言執行者の権限内容は、相続法改正の前後で大きく変わっています。

改正前相続法では「相続させる」という遺言がある場合、相続開始と同時に当然に指定された相続人へ不動産の権利が移転すると考えられていました。

そのため、「相続させる」遺言がある場合には遺言執行者に遺言執行をする余地がないことになり、遺言執行者には相続登記をする権限が認められていませんでした。つまり、相続登記を申請できるのは、あくまで取得を指定された相続人だけであり、遺言執行者が登記の申請人となっても、登記申請人の資格がないとして却下されていました。

また改正前相続法では、「相続させる」遺言によって不動産を相続した相続人は、相続登記をしないままでも第三者に対し所有権を主張することができました。

ところが、改正相続法が適用されるケース(2019年7月1日以後に発生した相続)では、遺言執行者の権利と義務が拡大されました。

まず改正相続法では、特定財産承継遺言があった場合にも、遺言執行者が「対抗要件を具備するために必要な行為をできる」と定められました(改正後民法1014条2項)。つまり、遺言執行者が相続登記を申請できることが明文化されたのです。

従来は「相続させる」という遺言がある場合でも、遺言執行者が相続登記を申請できなかったため、相続人が相続登記をしない限り放置されてしまうケースが多々ありましたが、今後は、遺言執行者がある場合には、相続人が相続登記を行わない場合でも遺言執行者が相続登記を行いますので、相続登記が放置されることはなくなります。

また改正相続法の施行後は、相続人であっても、法定相続分を超える権利取得については、対抗要件を備えないと第三者に対抗できなくなりました。

そこで、特定財産承継遺言により不動産を相続した相続人は、遅滞なく相続登記をする必要があるといえます。

それでは本件で、誰が長男名義への相続登記を申請すべきなのでしょうか?

改正相続法が適用されるのは2019年7月1日以降に発生した相続ですので、父親が死亡した日によって取扱いが変わることになります。

死亡日が2019年6月30日までであれば、長男本人が相続登記するしかありませんが、一方で死亡日が2019年7月1日以降であれば、遺言執行者である弁護士も相続登記の申請を行うことができます。

遺言執行者が選任されているとき、相続人が遺言執行者の業務を妨害するケースがあります。妨害行為については、法律上、どのように取り扱われるのでしょうか。

改正前相続法には、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」(改正前民法1013条)と規定されていましたが、妨害行為を行った場合の効果について、明文上は何の規定もありませんでした。

もっとも、判例(最判昭和62年4月23日)により妨害行為は無効と解釈されていたので、実務上はその考え方に従った運用が行われていました。

改正相続法では、上記の改正前民法1013条を1項として維持しつつ、2項を新設し、遺言執行者の業務への妨害行為に対しては、以下のように明文化されました。

「2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」

つまり、遺言執行者が指定されているときに勝手に遺言内容に反する登記をして第三者に売却した場合、基本的にはそのような登記や売却行為は無効となります。そのため、遺言執行者は基本的に物件を取り戻し登記も元に戻したうえで、指定された相続人へと移転することになります。

もっとも、譲り受けた第三者が遺言執行業務の妨害行為となることを知らなかった場合には、その第三者には無効であると対抗できないことになります。

それでは、本件で無断売却などの妨害行為が行われた場合はどうなるでしょうか。

仮に本件で改正相続法が適用される場合、弟が法定相続分に基づく相続登記をしたうえで持分を売却した場合、譲受人が遺言執行者の業務の妨害行為となることを知っていれば売却は無効となって遺言執行者は共有持分を取り戻すことができますし、登記も元に戻すことができます。

しかし、譲受人が妨害行為となる事情を知らなければ、弟名義の共有持分は取り戻すことができないことになってしまいます。

このように、善意の第三者の登場により、遺言で指定された相続人が不動産のすべてを取得できなくある場合もあるので、「相続させる」旨の遺言がある場合は早急に相続登記を行うのがよいでしょう。

POINT 01 相続法改正により遺言執行者の権限が明確化された

POINT 02 遺言執行者がある場合における相続人による妨害行為の効力についても明文化された

POINT 03 遺言執行者に関する規定は2019年7月1日以後に発生した相続に適用される

いかがでしたか。相続法の改正により、これまで不明確であった遺言執行者の法的地位が明確となり、また、遺言執行者がある場合における相続人による妨害行為の効力についても明文で規定され、善意の第三者については保護されることになりました。

事例のケースでは、2019年7月1日以後に発生した相続であれば、長男名義への相続登記については、長男本人だけではなく、遺言執行者も行うことができることになります。

ある相続について、誰が、何をできるか、何をしなければいけないかについては、遺言の内容や相続が発生した時期により異なりますので、早い段階で弁護士等の専門家に相談されることをおススメいたします。

遺産相続・税務訴訟

・その他の法律問題に関するご相談は

CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)