生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

2023/08/22

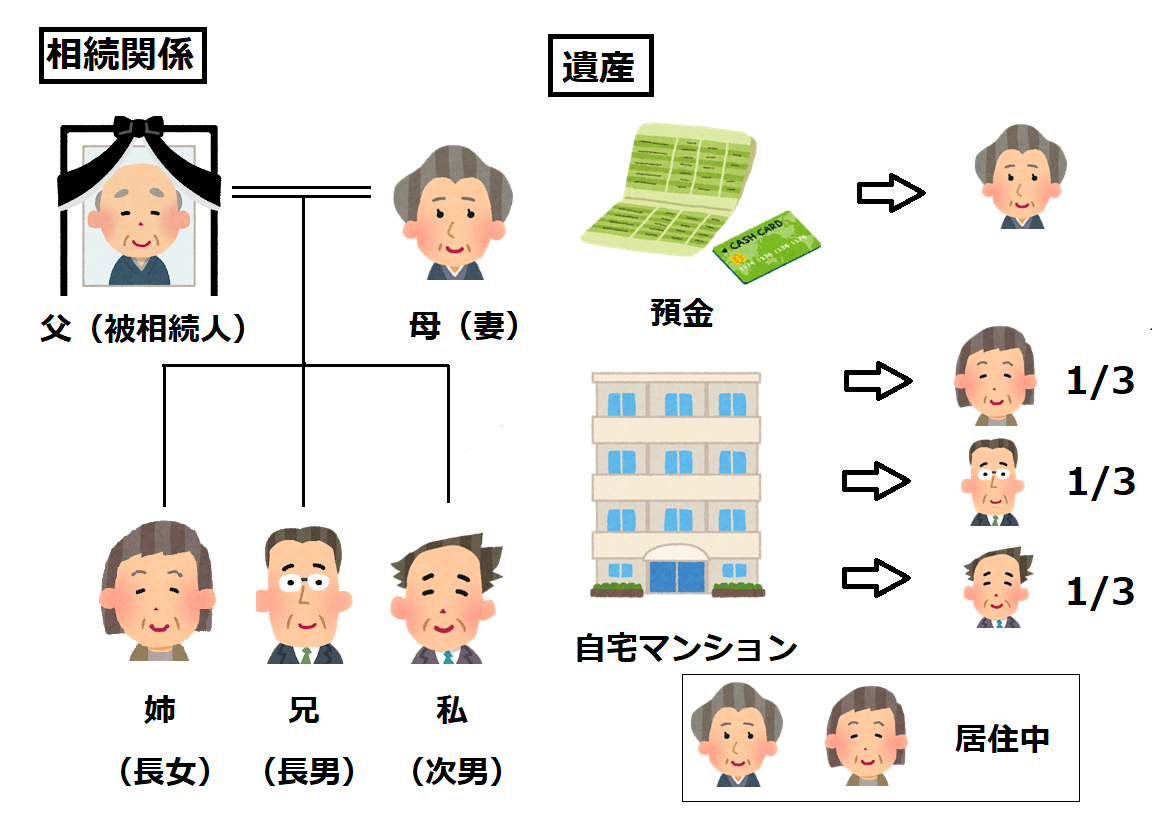

父が亡くなりました。相続人は、母と姉(長女)、兄(長男)、私(次男)の4人で、遺産は預金とマンションです。両親と姉が、マンションで同居していました。

4人で話し合った結果、母には生活費として預金を取得してもらい、自宅マンションはいったん姉弟が各3分の1の持分で共有するとの内容で遺産分割協議を成立させました。そして、母には、そのまま姉とマンションに住んでもらうことにしました。

しかし先日、その母も、父の後を追うように亡くなってしまいました。そうすると、もう母の住居を確保してあげる必要もありませんし、姉だけが自宅マンションに住み続けられるのは不公平だと思います。

姉は「預金が全くない」と言っていますので、姉に私の持分を買い取ってもらうのは難しいと思います。。そこで、マンションを現金化して3分の1ずつ分けたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか?

※架空の事例です。

相続財産であった不動産の共有状態を解消するためには、まずは現在の共有状態が「遺産共有」と「物権共有」のいずれであるかを正確に把握する必要があります。

そして、遺産共有の場合は遺産分割により、物権共有の場合は共有物分割により、共有状態を解消します。

それでは以下で詳しく見ていきましょう。

相続が発生した場合、相続財産である不動産については、相続人間で各自の相続分に応じた割合で共有となります(民法898条)。

これを「遺産共有」といいますが、この共有状態は遺産分割協議が成立するまでの暫定的な法律関係であり、その後、相続人間で遺産分割協議が成立し、不動産の取得者が決まると、法律関係が確定します。

そして、遺産分割協議の結果、不動産が共有とされた場合、確定的な法律関係としての「共有」(民法249条以下)となります。この共有状態を、遺産共有との対比で物権共有と呼びます。

このように、相続人が複数いる場合、相続財産である不動産については、相続が発生したときに遺産共有となり、遺産分割後の共有状態については物権共有となります。

「遺産共有」は遺産分割前の暫定的な法律関係で、この共有状態を解消する方法は、遺産分割となります。

これに対し、「物権共有」は確定的な法律関係であり、民法249条以下の規律に従うことになりますので、共有状態の解消方法は、共有物分割(同法256条1項)となります。

共有物分割請求は、各共有者が、他の共有者に対して行います。

共有状態であれば原則としていつでも行うことができますが、共有者間で一定期間内は分割しないとの契約をした場合には、その期間は共有物の分割ができません。

共有物の分割方法としては、

①現実分割(分筆するなどして、現実に分割する)

②換価分割(共有物を売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する)

③価格賠償(一部の共有者のみが取得し、他の共有者には代償金を支払う)

がありますが、共有者間で分割方法についての意見が一致せず、話合いによる解決ができなかった場合には、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することになります(民法258条)。

訴訟には共有者全員が関与しなければいけませんので、自分と同じ意見の共有者は一緒に原告になってもらい、意見の一致しない他の共有者全員を被告として訴訟を提起します。

そして、裁判上でも分割方法についての意見が一致せず、和解による解決が難しい場合、最終的には裁判所が、判決により分割方法を決めます。

裁判所が選択する分割方法は、様々な事情を総合的に考慮して決定されることになりますが、③価格賠償が選択されるためには、利用状態や共有者の希望等も考慮し、

・特定の者に取得させるのが相当であると認められること

・価格が適正に評価されること

・取得者に支払能力があること

・特定の共有者に取得させても共有者間の実質的公平を害しないこと

などの特段の事情がある場合に認められることとされています。

【判例】

『共有物分割の申立てを受けた裁判所としては、現物分割をするに当たって、持分の価格以上の現物を取得する共有者に当該超過分の対価を支払わせ、過不足の調整をすることができる(最高裁昭和62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁参照)のみならず、当該共有物の性質及び形状、共有関係の発生原因、共有者の数及び持分の割合、共有物の利用状況及び分割された場合の経済的価値、分割方法についての共有者の希望及びその合理性の有無等の事情を総合的に考慮し、当該共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである』(最判平成8年10月31日)

事例のケースでは、姉には預金がないようですので、借入をするなどして支払能力を証明できない限り、少なくとも裁判所が選択する分割方法として、姉取得の価格賠償の方法が選択されることはないでしょう。

POINT 01 「遺産共有」か「物権共有」かを確認する

POINT 02 物権共有の解消のためには、他の共有者に対し共有物分割請求を行う

POINT 03 話合いで解決ができない場合は、訴訟を提起し、最終的には裁判所に分割方法を決定してもらう

いかがでしたか。相続財産である不動産の共有関係の解消方法は、

①遺産分割を行う、

②(物権共有となった場合、)他の共有者に対し共有物分割請求を行う、

③話合いにより解決しない場合は、共有物分割請求訴訟を提起する、

④訴訟上で和解による解決ができなければ、最終的に裁判所に分割方法を決めてもらう、

という順序で手続きを進めていくことになります。

そのため、共有状態の解消のためには、まず、現在の共有状態が「遺産共有」と「物権共有」のいずれであるかを正確に把握することが重要です。

事例のケースでは、相続人間で自宅マンションを姉弟が各3分の1の持分で共有するとの内容で遺産分割協議が成立していますので、現在の共有状態は「物権共有」となります。

そこで、まずは共有物分割請求を姉と兄に対して行い、話合いで分割方法や分割内容が決まらない場合には、訴訟を提起したうえで、和解又は判決により共有関係の解消を目指すことになります。

遺産相続・税務訴訟

・その他の法律問題に関するご相談は

CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)