生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

2023/08/22

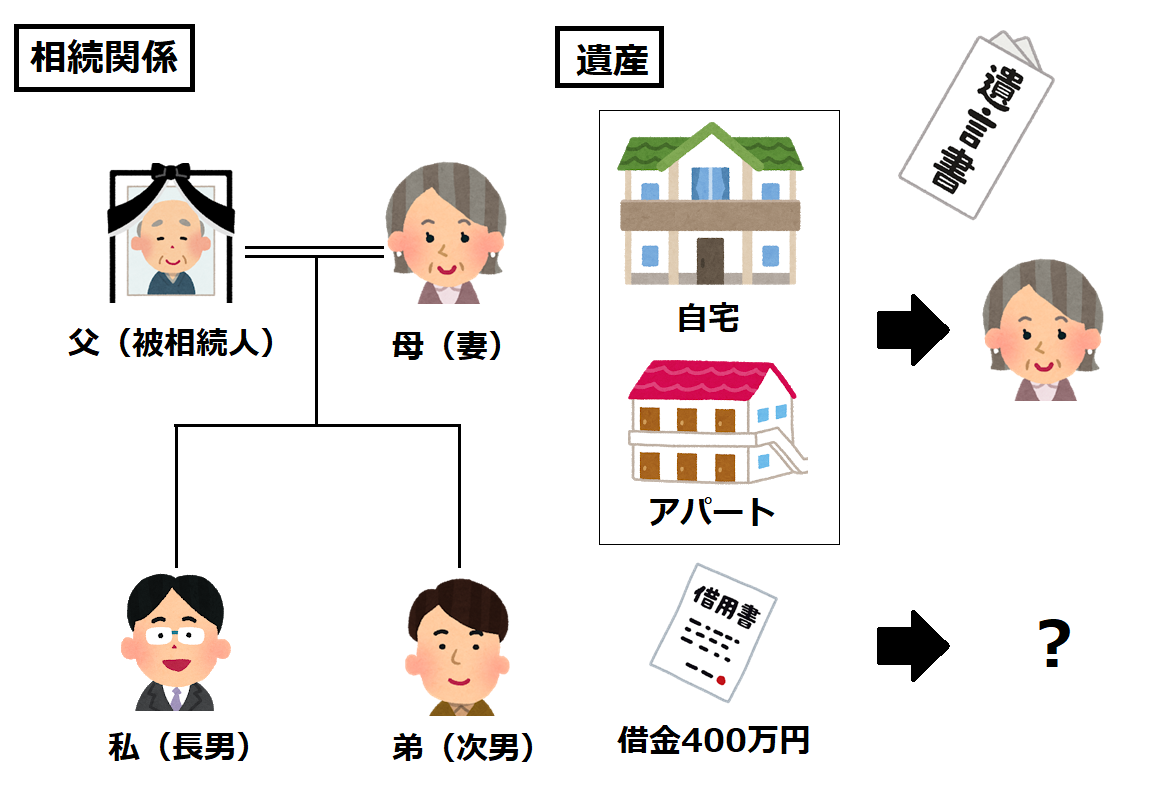

私は40代の男性、公務員です。父が突然の事故で3か月前に亡くなりました。相続人は母(配偶者)と私(長男)と弟(次男)の3人です。

父は2年前に友人から400万円の借金をしていたようで、借用書もありました。父は、遺産の全てである自宅不動産と貸アパートを母に相続させる旨の遺言書を残していました。

先日、父にお金を貸していた父の友人から「君は長男で、法定相続分(4分の1)の借金返済の義務があるので、100万円を返してほしい。」という手紙が届きました。私は父の遺産を一切相続していませんし、今は子どもの教育費等もかかり、生活の余裕はありません。一方で、母個人には貯金もあり、父から貸アパートも相続して今後の収入も保障されています。

このような状況でも、父の遺産を相続しない私も、父の借金を返済しなくてはならないのでしょうか?

※架空の事例です。

相続債務の承継に関しては、これまで明文の規定がありませんでしたが、相続法改正に伴い、判例の趣旨を踏まえて明文化されました。

それでは以下で、詳しく見ていきましょう。

遺言で相続分の指定(民法902条1項2項)や包括遺贈(同990条)がされた場合に、被相続人が負っていた借金等の相続債務についても、積極財産と同じ割合で相続人に承継されるのでしょうか。

この点に関し、改正前の民法(相続法)には明文の規定がありませんでした。

もっとも、判例は、債務者である被相続人に債務の承継割合を変更する権限を認めるのは相当ではないとの考えに基づき、相続分の指定等がされた場合でも、各相続人は原則として法定相続分に応じて相続債務を承継すると判示しました。

【判例】

『相続債務についての相続分の指定は、相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから、相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり、各相続人は、相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには、これに応じなければならず、指定相続分に応じて相続債務を主張することはできないが、相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し、各相続人に対し、指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。』(最判平成21年3月24日)

改正相続法では、この判例を踏まえ、相続債務が遺言によって法定相続分と異なる承継割合が定められた場合でも、法定相続分に応じて承継されるという原則を明文化しました。

【条文】

新902条の2

被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

改正相続法は、遺言による相続分の指定は、原則として債権者に対してはその効力が及ばず、各相続人は法定相続分(900条、901条)に応じた債務の履行が求められることを明らかにしました(新902条の2本文)。

もっとも、本件のように、積極財産の全部を特定の相続人に相続させた場合に、仮に債権者が法定相続分に応じた権利行使しかできないとなると、資力もなく、積極財産の相続もしない相続人は債務の履行のみ法定相続分に応じて求められる事態となり、債権者にとっても回収可能性という点からは必ずしも利益とならない場合がありえます。

そこで、同条ただし書では、債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合には、相続債権者は指定相続分に応じた権利行使(899条参照)をできることも明文化されました。

そして、債権者が相続人の一人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合には、以後この意思表示を撤回して、法定相続分に応じた権利行使をすることはできないこととされています。

POINT 01 相続分の指定がある場合でも、債権者は、原則、各相続人に対して法定相続分に応じた権利行使できる

POINT 02 債権者が指定相続分に応じた債務の承継を承認したときは、債権者は、指定相続分に応じた権利行使できる

POINT 03 債権者が一度、相続人の一人に対して指定相続分に応じた債務の承継を承認した場合は、撤回はできない

以上のとおり、相続法改正により、これまで明文の規定がなかった相続債務の承継に関する規律が、判例の趣旨を踏まえて明文化されました。

ご相談者の法定相続分は4分の1です。お父様は遺言で遺産の全てをお母様(配偶者)に相続させる旨の相続分の指定をしましたが、債権者は、法定相続分に応じてご相談者に100万円(400万円×4分の1)の返済を請求することができますので、ご相談者は原則、債権者に対して100万円の支払義務があります。

そこで、もしお母様に事情を話してお母様の協力を得られるのであれば、お父様の遺産はすべてお母様が相続したこと、お母様には資力があるが自分には資力がないこと等を債権者に十分に説明し、債権者に指定相続分(母が100%相続)に応じた債務の承継にいて承認してもらい、お母様に請求するよう働きかけてみてはいかがでしょうか。

遺産相続・税務訴訟

・その他の法律問題に関するご相談は

CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)