生前における遺留分対策の可否とその方法

事例で考える相続

2023/08/22

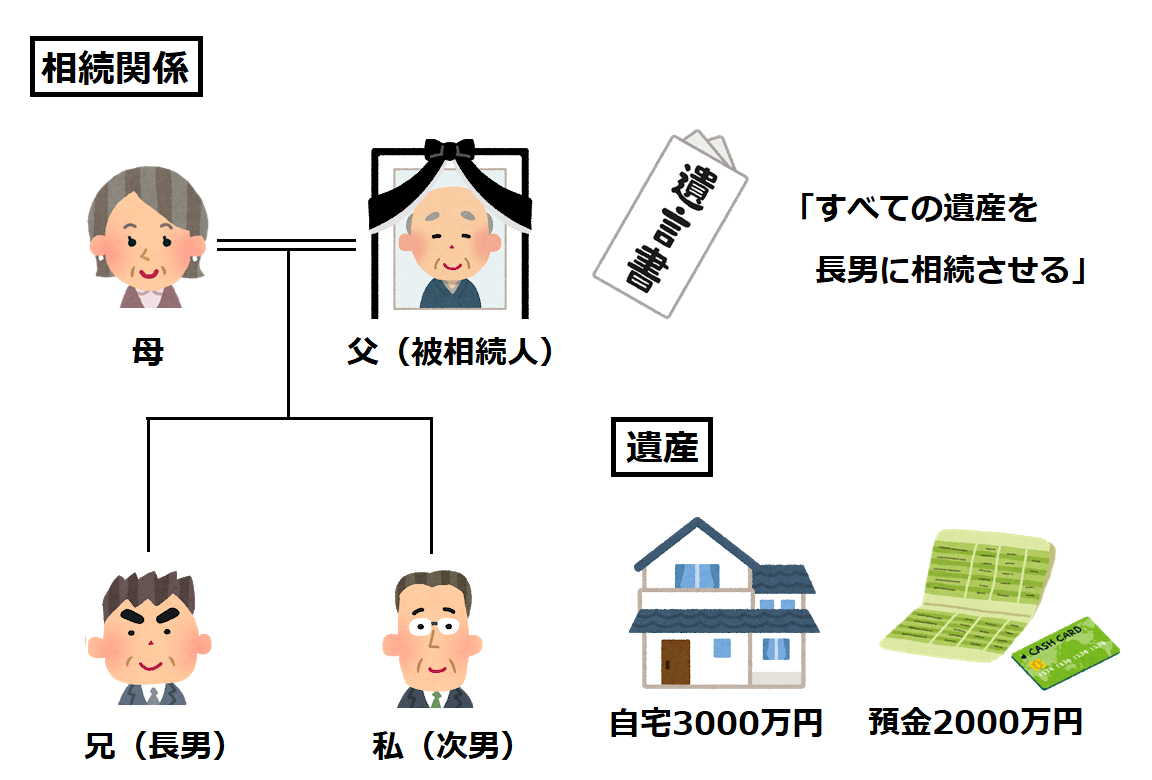

父、母、長男(兄)、長女(私)の4人家族です。私は結婚して父母と同居しておりません。兄は配偶者とともに、父母と同居していました。

先日、父が亡くなりました。葬儀の後、兄が父の遺言書を取り出し、父の相続財産はすべて兄が相続することになっているというのです。母は、今後も兄が面倒を見ることから、兄の言いなりで、父の遺言についても仕方がないといっています。

<p私はどのようにしたらよいでしょうか?

父の遺産は、自宅の土地・建物(時価3000万円)、預金2000万円で、債務はありません。父の生前に、父が、家族や第三者に贈与を行ったことはありません。

※架空の事例です。

相続法改正により、遺留分を侵害された場合でも、遺留分権利者は、その侵害を回復するために、侵害された遺留分の限度で金銭を請求できるだけとなりました。

以下で詳しく見ていきましょう。

一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)には、簡単に言うと、相続財産の一定の割合について、遺言によっても侵害されない(逆に言えば、どんな遺言がされても相続財産の一定割合を取得できる)権利が与えられています。

これを「遺留分」といいます。

相続人が配偶者及び子の場合には、相続財産の2分の1が遺留分の対象となり(改正前1028条、新1042条)、各相続人の遺留分はこの遺留分の対象となる割合に法定相続分を乗じて計算します。

あなたの場合、相続財産の2分の1に、法定相続分4分の1を乗じた8分の1の遺留分を有していることになります。さらに遺留分を請求する相続人(遺留分権利者)に相続等により取得した財産がある場合には、この金額を差し引くなどの調整を要しますが、あなたの場合には相続や生前の贈与で取得した財産はないので、相続財産のうち8分の1の権利を有することになります。

さて、相続法の改正前は、遺留分が侵害された場合には、遺留分に相当する相続財産自体を私に下さいという権利、すなわち「遺留分減殺請求権」を行使することにより、各相続財産のうち遺留分割合に応じた権利が遺留分権利者に移転する(物権的効力)とされてきました。簡単に言えば、相続財産を構成する各財産について、8分の1の共有持分を取得するということになります。

あなたは、自宅の土地について8分の1の共有持分、建物について8分の1の共有持分、預金債権について8分の1の(準)共有持分を取得します。そのうえで、共有財産となった自宅の土地建物、預金債権を共有物分割手続で分割することになります。

以上のように、遺留分減殺請求権を行使した場合、当該相続人(遺留分権利者)は、通常は、相続財産を構成する各財産を共有で取得することになります。

不動産の共有持分を取得したといっても、通常は遺言で相続した人の持分割合が大きいことから、遺留分権利者たる相続人は直ちにその不動産を使用収益することができるわけではありません。

預金債権についても、相続開始時の残高の8分の1を当然に引き出すことができるわけではありません(かつての判例では、預金債権については相続開始時に当然に分割されると解されていましたが、金融機関は相続人全員の手続によらねば引き出しを認めておらず、最高裁平成28年12月19日決定により、当然分割としてきた判例が変更され、銀行の実務を追認する形になりました。このため、遺留分減殺請求の場合も同様の解釈が当てはまると考えられます。)。

そうすると、財産の共有状態を解消し、現実に一定の金銭価値を得るためには、別途、共有物分割手続を行う必要があり、遺留分を侵害された相続人には負担が大きなものでした。

相続法の改正により、遺留分減殺請求権は、「遺留分請求権」として、金銭債権化されました(新1046条1項)。

すなわち、改正前であれば遺留分減殺請求権を行使して、相続財産を構成する各財産(現物)の持分を取得するところ、現物の持分ではなく、遺留分の侵害額に相当する金銭を支払うことを請求できることになりました。

このため、あなたの場合であれば、長男(兄)に対し、遺留分の侵害額である625万円(=(3000万円+2000万円)×1/8)の支払いを請求できることになります。

改正前でも、遺留分を侵害した側が現物の返還に代えて、金銭で弁償する(価額弁償)の意思表示をした場合には、金銭での支払いが認められましたが(改正前1041条1項)、あくまで、「侵害者側の権利(選択)」であって、侵害された相続人(遺留分権利者)側において金銭による支払いを求めることができる権利はありませんでした。

なお、以上の整理の結果、仮に遺留分権利者において、特定の財産について持分を取得したいという意思があったとしても、財産について持分を取得することはできません(改正前においては、一旦は持分を取得しても、遺留分侵害者側の価額弁償の意思表示により、持分は失われますので、大きな差異はないと思われます。)。

また、遺留分侵害者において、遺留分侵害額相当額の金銭を直ちに支払えるとは限りません。そこで、遺留分侵害者が裁判所に請求すると、裁判所は、相当の期限の許与することができることとなりました(新1047条5項)。

POINT 01 遺留分減殺請求権は、遺留分請求権という金銭債権となり、持分を取得することがなくなった

POINT 02 遺留分権利者にとって共有物分割による負担から解放された

POINT 03 遺留分侵害者において、遺留分権利者に対する支払につき、裁判所に請求することにより、裁判所は相当の期限を許与することができるようになった

一定の相続人には、相続財産に対して、遺留分として、一定割合の権利を有することは、変更がありません。

改正前においては、相続財産を構成する財産そのものについての持分を取得する(場合が多い)ことになっていましたが、煩瑣な手続きとなる恐れがあることから、遺留分権利者が侵害された遺留分の限度で金銭による支払いを求めることができるようになりました。

遺産相続・税務訴訟

・その他の法律問題に関するご相談は

CST法律事務所にお任せください

03-6868-8250

受付時間9:00-18:00(土日祝日除く)